Gelebtes Erbe

Funkenfeuer, Maibaumaufstellen und Viehscheid: Der Blick auf die kleinen Feste zeigt oft mehr von Menschen und ihrem Alltag, als große Ereignisse es je könnten. In Traditionen und Ritualen spiegeln sich Werte, Glauben und Gewohnheiten wider, die früher das Leben und das Jahr strukturiert und heute nicht nur aus nostalgischen Gründen weiter Bestand haben. In einer ländlichen Region wie rund um Füssen sind Brauchtümer eng mit dem sozialen Gefüge verwoben und folgen Jahreszeiten, Handwerkstraditionen oder vor allem religiös bedeutsamen Tagen.

Oft sind es Mitglieder von Musik-, Trachten- oder Schützenvereinen oder der Feuerwehr, die das Brauchtum vorheriger Generationen weitertragen und damit bewahren, was das Allgäu und die Region Füssen neben Bergen, Seen, kleinen Städten oder Dörfern im inneren Kern ausmacht. Für sie sind Bräuche nicht einfach nur Veranstaltungen oder ein tolles "Event", sondern gehören ganz selbstverständlich zum Alltag und stiften Identität und Zugehörigkeit. Hier stellen wir fünf Bräuche aus der Region vor:

1. Das Funkenfeuer: Den Winter vertreiben

Was ist das denn für eine skurrile Szene am Hopfensee? Vor herrlicher Bergkulisse werden Bäume um eine Strohpuppe geschichtet, die an einer hohen Stange festgemacht ist. „Wir stellen für das Funkenfeuer eine Art Tipi mit drei Stangen auf, in dessen Mitte eine Hexe festgebunden ist, darunter beigen (= stapeln) wir Christbäume", erklärt Josef Eggensberger vom Trachtenverein Burg Hopfen.

Echt jetzt? Eine Hexe? „Sie steht symbolisch für den Winter, das Feuer für den Sieg des Frühlings über die kalte Jahreszeit. Das hat nichts mit den Hexenverbrennungen im Mittelalter zu tun," stellt Eggensberger klar.

Der Brauch des Funkenfeuers hat vermutlich heidnisch-germanische Wurzeln und wurde später mit der Christianisierung integriert und umgedeutet: Wenn die Tage langsam wieder länger und wärmer werden, wird mit dem Funkenfeuer am ersten Sonntag nach Aschermittwoch der Beginn der Fastenzeit eingeläutet und der Übergang in den Frühling gefeiert. Es ist ein traditioneller Winterbrauch im Allgäu und auch in anderen Alpenregionen, denn hier im Gebirge dauert die kalte Jahreszeit meist länger als anderswo. Von Ort zu Ort sieht das Funkenfeuer etwas anders aus, in einigen Nachbarregionen wird zum Beispiel das Holz wie ein Kamin aufgeschichtet.

Auch ein bisschen Aberglaube war oder ist mit dem Brauch verbunden: Das Feuer sollte nicht nur den Winter vertreiben, sondern auch böse Geister. Zudem erbaten die Menschen Fruchtbarkeit und gutes Wetter für das Jahr. Deshalb galt: Verbrannte die Funkenhexe schnell, folgte der Frühling rasch; war das Feuer groß und hell, versprach das eine reiche Ernte. So wurde es seit jeher überliefert. „Ob das stimmt, kann ich nicht sagen", meint der Trachtler und fügt lachend hinzu: „Es ist eher windabhängig, ob die Hexe Feuer fängt, wir hatten schon Jahre, da hat ihr nicht einmal das Hinterteil gebrannt."

Um ein richtig großes Funkenfeuer zu bekommen, sammeln die Mitglieder des Trachtenvereins überall im Ort Christbäume. Zusätzlich hat Eggensberger extra noch den eigenen Wald durchforstet, doch frisches Holz brennt nicht gut und raucht. Mit Traktoren, Hebebühne und -bock werden die Bäume himmelwärts geschichtet - bei bester Aussicht auf den blauen See, die weißbedeckten Alpengipfel und Schloss Neuschwanstein. Wenn nach einigen Stunden Arbeit der Funken steht, muss Wache gehalten werden, damit er nicht vor dem Abend von jemand anderem angezündet wird.

Das Wetter ist diesmal perfekt: Kein Schnee, kein Regen und wenig Wind - die Chancen auf ein fruchtbares Jahr sind demnach groß. Langsam legt die Nacht ihren dunklen Mantel über die Landschaft, die Lichter in Hopfen am See spiegeln sich im Wasser.

Gespannt warten die Leute auf das Entzünden des Funkenfeuers. Dafür ist "Feuermeister" Florian Albich zuständig. An vier Stellen des Funkens wird ein brennendes Holzscheit in den Holzhaufen gesteckt. Zuerst ist außer Qualm nicht viel zu sehen, doch es dauert nicht lange, bis sich die kleinen Flammen durch die trockenen Zweige und Äste fressen, das Knistern zu einem lauten Knacken wird und das eindrucksvolle Spektakel aus Holz, Glut und Funkenflug seinen Lauf nimmt.

Der orangegelbe Glutkegel bäumt sich mächtig in den Nachthimmel empor - und erwischt auch bald das Gewand der Funkenhexe. Nach ein paar zögerlichen Sekunden brennt auch sie lichterloh, bevor der ganze Funken in sich zusammensackt. Die Gesichter der Zuschauer sind bei so viel Hitze auf jeden Fall rotbackig und warm - und der Winter scheint für den Moment dem Licht gewichen zu sein.

Wenn die Flammen kleiner werden und die Glut wie ein roter Teppich auf dem Boden liegt, wird bei einem Glühwein, Punsch oder Bier noch ein bisschen gefeiert - die “Funkenkiachla” nicht zu vergessen: Das traditionelle, süße Gebäck aus Hefeteig gehört unbedingt zum Funkensonntag dazu.

2. Der Maibaum: Botschafter des Frühlings

1, 2, 3 ... 33 große Schritte braucht es, um den noch am Boden liegenden Maibaum von Buching abzugehen. Ein paar Minuten darf er noch liegen bleiben, bevor er feierlich durch den Ort getragen und mit purer Muskelkraft in die Höhe gestemmt wird. Davor ist er streng bewacht worden, denn es wäre nicht das erste Mal im Allgäu, dass am 1. Mai ein Maibaum einfach geklaut wird und wieder „ausgelöst“ werden muss. Die Buchinger passen gut auf, dass ihnen das nicht passiert, denn der Maibaum wird nur alle fünf Jahre neu aufgestellt.

Was aber macht einen perfekten Maibaum denn aus? „Er muss frisch und ziemlich gerade sein. Lang, aber unten nicht zu stark, denn er darf aufgrund des Fundaments nur ungefähr einen halben Meter Durchmesser haben", meint Florian Grieser, Vorsitzender vom Trachtenverein Hochplatte Buching, dessen Mitglieder das Maibaumaufstellen seit 1969 organisieren. Das passende Exemplar dafür zu finden, ist gar nicht so einfach. Je höher am Berg, desto schmaler und länger wachsen die Fichten. „Im naheliegenden Kenzengebiet gäbe es welche, aber aufgrund der vielen Wegekurven könnten wir diese nicht im ganzen Stück ins Tal bringen."

Ein dreiköpfiges Komitee hat schon im Vorjahr Anfang Dezember im Gemeindewald mehrere Bäume ausgesucht. Einer davon mit 33 Metern Länge wurde dann im Januar geschlagen. „Das ist neben dem Aufstellen die interessanteste Arbeit, denn der Baum sollte so fallen, dass er nicht knickt und nach dem Fällen noch die gesamte Länge hat. Das weiß man aber erst, wenn er am Boden liegt."

Bei dieser Fichte hat es funktioniert. Jetzt ist sie vom Astwerk und der Rinde befreit und trägt dafür oben an der Krone die Zunftzeichen der im Ort ansässigen Betriebe sowie bildliche Darstellungen der Vereine. Auf den neu gestalteten Tafeln darunter sind beliebte Motive aus der Umgebung zu sehen wie unter anderem der Berg Hochplatte mit dem Schatten eines Gamskopfes oder die auf einer Anhöhe über Buching stehende St.-Peter-Kapelle.

Von Trachtlern und Musikern begleitet, wird das Prachtexemplar mit Pferden zum Festplatz gezogen, wo auch bereits Bänke im Freien und ein Festzelt aufgebaut sind - schließlich wird, sobald der Baum in den Himmel ragt, kräftig gefeiert. Auch das gehört unbedingt zum Brauch dazu, der ebenfalls typisch für den alpenländischen Raum und vermutlich germanischen Ursprungs ist.

Mit dem Maibaum wurde seit alters her das Erwachen der Natur sichtbar gefeiert, denn so ein Baum voller Kraft galt als Zeichen für Fruchtbarkeit, Wachstum und Schutz. Die Menschen erhofften sich, dass dessen Lebenskraft Land und Leute segnen würde. Wie viele alte Bräuche wurde auch das Maibaumaufstellen später in das christliche Jahresrad eingeflochten. Doch während bis heute Marienfeiern und Segnungen den Mai als "Marienmonat" prägen, blieb der Maibaum immer ein Zeichen überlieferter Naturverehrung und markierte den Beginn einer neuen Jahreszeit.

Auch das Maibaumstehlen ist ein Bestandteil dieses uralten Brauchs. Denn es zeigte an, wie wachsam und geeint eine Dorfgemeinschaft war und wie sehr die Bewohner auf ihren Baum als symbolische Lebenskraft achteten. Wer den Baum verteidigen konnte, bewies Stärke – wer verlor, musste ihn mit Musik und Bier auslösen.

Am Festplatz ist alles bereit, der Baum liegt vor dem Fundament, in das er später eingelassen wird. Mithilfe von unterschiedlich langen Stangenpaaren, sogenannten Scheren, und Seilen wird er nun von 40 Männern Zentimeter für Zentimeter angehoben, indem die Scheren nach und nach umgesetzt werden. Angefangen wird mit einem Kantholz von einem Meter, die längsten Stangen sind 14 Meter lang. Immer auf das Kommando von Florian Grieser hin geht es wieder ein Stück nach oben. Mit reiner Muskelkraft ein wirklich schweißtreibendes Unterfangen. Ein Maibaumhalter und ein Kran sichern den Stamm, damit er nicht hinunterfällt, falls die Stangen einmal abrutschen sollten.

Drei Stunden fehlt nur noch ein kleines Stück, bis der Baum senkrecht steht. Die Zuschauer feuern die Männer an und kurz darauf richtet sich der neue Maibaum mit einem letzten Ruck endlich auf. Die Menge hält inne, als er wie in Zeitlupe nach oben kippt und ganz ins Fundament hineinrutscht.

Applaus brandet auf, und Florian Grieser ist die Erleichterung ins Gesicht geschrieben: Es war sein erster Maibaumeinsatz als Vereinsvorsitzender: „Wir sind schon stolz, dass alles geklappt hat und haben ganz schön geschwitzt: vor Aufregung und wegen der Sonne." Der Maibaum ist nicht nur ein Zeichen des Neubeginns, sondern auch ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn alle am gleichen Strang ziehen.

3. Der Feiertag Fronleichnam: Blumenteppiche für den Himmel

5.00 Uhr an einem Donnerstagmorgen im Juni. Richard Hartmann und ein paar weitere Mitglieder des Trachtenvereins D'Neuschwanstoaner StammFüssen tragen Körbe und Eimer, gefüllt mit Blüten, Blumen und Gras, zum Schrannenplatz in Füssen. Sie haben Großes vor – im wahrsten Sinne des Wortes: Für die Fronleichnamsprozession, die später durch die Altstadt zieht, bauen sie einen Altar auf und legen einen mehreren Meter langen Blumenteppich aus.

Diese Aufgabe hat der Verein 2019 neu aufleben lassen. „Es freut uns, wenn wir einen der schönsten Plätze der Altstadt für einen Tag herausputzen und zum Leuchten bringen. Das ist mittlerweile ein fester Termin in unserem Vereinskalender und fördert unseren Zusammenhalt", meint der Vorsitzende des Trachtenvereins.

Fronleichnam ist eines der bedeutendsten Hochfeste der katholischen Kirche und wird immer 60 Tage nach Ostern und damit immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. In Bayern und einigen anderen Bundesländern ist dies ein Feiertag. Dabei steht die Verehrung der Hostie, des geweihten Brotes im Mittelpunkt, die das Symbol für die Gegenwart Christi ist. Deshalb wird Fronleichnam auch als das "Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi" bezeichnet.

Das Motiv für den Blumenteppich legen die Trachtler bereits im Frühjahr fest. Dafür gibt es seitens der Kirche Vorgaben: „Wir haben mal überlegt, eine Arche Noah mit Elefant zu legen, aber das passt zu dieser Zeit im Kirchenjahr nicht. Diesmal haben wir eine Friedenstaube als Symbol für den Heiligen Geist gewählt. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch genug weiße Blüten haben."

Dafür bittet Hartmann zwei Tage vor Fronleichnam um Blumenspenden bei seinen Mitgliedern und besorgt Blumen im Großhandel. Auch Tische und Vasen für den Altar müssen vorbereitet werden. Ist das Wetter unbeständig, kann erst am Vortag entschieden werden, ob überhaupt ein Teppich gelegt werden kann. Gabriele Tarleff zeichnet dafür das Motiv, das ihre Vereinskollegen dann am Boden legen. So wächst das Kunstwerk von Minute zu Minute. Viel Zeit bleibt nicht, denn vor der Fronleichnamsprozession, die um 8.00 Uhr beginnt, müssen die Vereinsmitglieder noch in ihre Festtracht schlüpfen.

Früher hatte jeder Füssener Stadtteil einen eigenen Altar, heute sind es noch drei, an zweien liegt ein Blumenteppich. An der Krippkirche St. Nikolas haben Kindergartenkinder in Pizzaschachteln selbstgebastelte Blumen eingeklebt oder etwas gemalt. Zusammengefügt zu einem großen Bild, ergibt auch das einen tollen, bunten Teppich für die Prozession, die auf einer festgelegten Route durch die Altstadt führt und auch Halt an den Altären auf dem Brotmarkt und am Stadtbrunnen macht.

Richard Hartmann erinnert sich noch an die Fronleichnamprozessionen, die er als Kind miterlebt hat. Am Schrannenplatz im Gasthof Krone groß geworden, wartete er immer gespannt in seinem Zimmer, bis unten der Pfarrer, die Honoratioren und viele Kirchgänger vorbei zogen: „Damals haben noch viel mehr Leute teilgenommen und es war nochmal pompöser als heute. Jedes Altstadthaus war beflaggt und es standen Heiligenfiguren in den offenen Fenstern, von denen rote Tücher mit Goldborten an der Fassade hinunterhingen. Für die Altstädter war es eine Ehre und Freude, ihre Häuser zu schmücken, und sie erhofften sich damit Gottes Segen für die Stadt."

Nach der Prozession bleiben die Blumenteppiche bis zum Abend liegen, so dass kleine und große Passanten für eine stille Minute vor den Kunstwerken stehen bleiben und sie bewundern können – für Hartmann und sein Team ist dies das größte Lob.

4. Der Viehscheid: Heimkehr vom Berg

Ihre Ankunft kündigt sich schon aus der Ferne an. Dicht gedrängt stehen Einheimische wie Gäste am Wegesrand und warten gespannt auf genau diesen Moment: Wenn die Jungkühe mit dem lautem Getöse ihrer baumelnden Kuhschellen und mit ganz schön Tempo im Tal ankommen. Da werden Handys und Kameras gezückt, um die wahrscheinlich meistfotografierten „Models“ der Welt festzuhalten und ihre Aufnahmen an Menschen zu schicken, die (noch) nicht wissen, was der (oder manchen Allgäuer Orten auch: die) Viehscheid für ein Ereignis ist.

Der Brauch des Viehscheids hat seinen Ursprung in der traditionellen Alpwirtschaft, die bis ins früher Mittelalter zurückreicht. Sobald die Berge schneefrei waren und das Gras ausreichend hoch war, zogen Senner oder Hirten mit Kühen und dem Jungvieh, den sogenannten Schumpen, auf die höhergelegenen nährstoffreichen Weiden. Das sparte den Bauern im Tal wertvolles Futter, das für den Winter bevorratet werden konnte.

Nach rund 100 Tagen, wenn sich der erste Frost ankündigt, kehren die Senner und Hirten mit dem Vieh ins Tal zurück und übergeben es wieder an ihre Besitzer. Die Tiere werden also „geschieden“, daher der Begriff Viehscheid. Noch heute bestimmt er den Jahrestakt des alpinen Lebens und ist für die Hirten Arbeits- und gleichzeitig Festtag, sofern der Alpsommer unfallfrei verlaufen ist und alle Tiere unversehrt im Tal angekommen sind. Nur dann trägt ein besonders schönes und handsames Rind, die sogenannte Leitkuh, einen prächtigen Kopfschmuck aus Blumen, Tannengrün und Bergkräutern, die oft einen Spiegel säumen, der böse Geister abwehren soll.

Dass die Kühe in ihrem "Sommerurlaub" auf der Alpe einen wichtigen Job für die Allgäuer Kulturlandschaft machen, ist weniger bekannt. Hinter der fotogenen Fassade sind sie vor allem wichtige Landschaftspflegerinnen und sorgen dafür, dass die Alpflächen nicht zuwachsen und verbuschen. Viele der offenen Grünlandflächen sind erst durch die Beweidung des Viehs entstanden - in den Bergen wie im Tal. Verschwinden diese, nimmt auch die Pflanzen- und Tiervielfalt massiv ab. Greifvögel wie Adler, Bussarde und Milane brauchen zum Beispiel solche Freiflächen, um ihre Beute zu erspähen. Durch das regelmäßige Abgrasen können sich gebietsfremde Arten wie das Indische Springkraut nicht ausbreiten und heimische Arten verdrängen.

„Wenn keiner mehr die Jungtiere in den Bergen hütet, wird irgendwann alles komplett mit Gestrüpp und Wäldern bedeckt sein. Man kann sich zwar noch hinhocken, aber Aussicht gibt's keine mehr und dann ist unsere Kulturlandschaft schneller weg, als man meint", erklärt Markus Zweng aus Nesselwang. Er hütet seit mehreren Sommern über 120 Tiere an der Alpspitze, dem Nesselwanger Hausberg. Ohne Menschen wie ihn könnte die Tradition der Alpwirtschaft im Allgäu nicht fortbestehen.

Das abgeschiedene Leben hat es ihm angetan, auch wenn der Montagearbeiter für den Alpsommer seinen Jahresurlaub nehmen und all seine Überstunden einsetzen muss. „Es gibt Schlimmeres als Kühe zu hüten", meint Zweng. „Die Tradition ist bei uns in der Familie weitervererbt worden. Mein Opa hat das schon gemacht und ich möchte das gerne weitertragen, auch wenn eine gute Portion Idealismus dazu gehört."

Außerdem genießt er die Ruhe, die am Abend einkehrt, wenn Wanderer und Ausflügler wieder ins Tal zurückgekehrt sind. „Auf dem Berg schlägt ein anderer Takt. Ich brauche hier nichts, keinen Fernseher, kein Radio. Die Kuhschellen sind meine Musik", erzählt Zweng. Nach ein paar Wochen erkennt er die ihm anvertrauten Schumpen nicht nur an der Fellzeichnung, sondern auch am Klang ihrer Schellen und findet sie so sogar bei Nebel und Regen wieder. Zwei bis drei Mal am Tag schaut er nach seinen Schützlingen und legt dabei bis zu 25 Kilometer (!) zurück. „Eine Diät brauche ich auf jeden Fall nicht", meint er und lacht.

Der Viehscheid ist für auch für Zweng ein besonderer Tag. Seine Kühe werden dafür extra herausgeputzt und die Schellen kräftig poliert. Die bekommt er zum Teil geschenkt, kauft sie auf Flohmärkten oder ersteigert sie auf einer beliebten Gebrauchtwarenbörse. „Der Viehscheid ist ein schöner Brauch und war ursprünglich nur ein Fest für Hirten, Helfer und Bauern. Ich freue mich immer darauf. Das Futter muss auf den Tag kalkuliert, der Viehscheidplatz gerichtet und ein Kranz für die Kranzkuh geflochten werden, wenn der Alpsommer gut verlaufen ist."

Heute ist der Viehscheid zu einem richtigen Volksfest mit Bierzelt, Musik und wie in Nesselwang mit einem kleinen Markt geworden, auf dem regionale Produkte und Handgearbeitetes angeboten werden. Letztendlich aber bleibt er ein alpines Kulturerbe, dessen Fortbestand für das Allgäu wichtig ist.

5. Die Raunächte: Eine Atempause am Ende des Jahres

Wenn im November die Tage wieder deutlich kürzer werden und sich die Fülle des Herbstes in die Erde zurückzieht, beginnt im Allgäu die stade (= stille) Zeit. Nebel und Schnee liegen wie ein gedämpftes Schweigen über Wiesen, Seen und Bergen. Die Vögel scharen sich und machen sich zu ihren Winterquartieren auf. Das Leben im Außen wird spürbar ruhiger.

Für die Kneipp-Heilpflanzenexpertin und Allgäuer Wildkräuterfrau Roswitha Ganseneder aus Pfronten beginnen die „großen“ Raunächte deshalb schon an Samhain, dem Abend vom 31. Oktober auf den 1. November. „Da geht die dunkle Zeit los und für mich ist das ein Zeichen, um sich wieder auf die Rhythmen der Natur einzulassen. Wenn uns der Nebel die Sicht im Außen nimmt, ist das eine Einladung, langsamer zu werden und nach innen zu gehen. Darum liebe ich den Monat November auch so: Schon so vieles ist erledigt, die Gärten sind aufgeräumt und die aktive Adventszeit hat noch nicht begonnen."

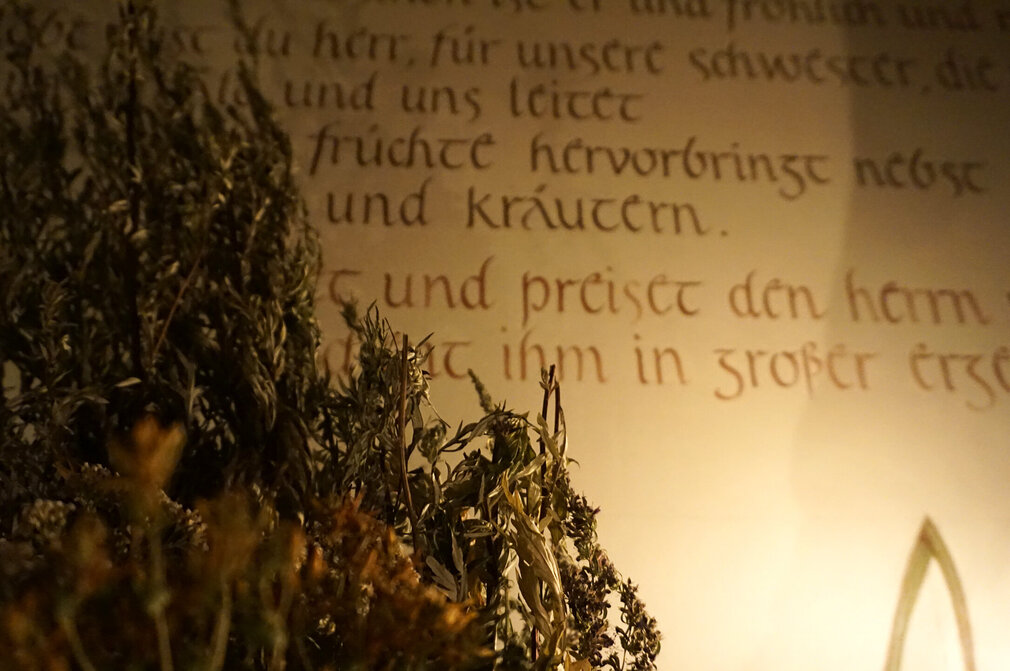

Traditionell sind die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar im Alpenraum als die "kleinen" Raunächte bekannt und gelten als mystische Übergangszeit. Manche markieren auch die Wintersonnwende am 21. Dezember als Beginn der Raunächte.

Wo der Ursprung der Raunacht-Tradition und -zählung liegt, weiß eigentlich niemand so genau. „Früher lebten die Menschen nach dem Mondjahr mit 354 Tagen, später nach dem Sonnenjahr mit 365 Tagen. Dass diese "fehlenden" Tage nicht eindeutig einem Jahr zugeordnet werden konnten und somit außerhalb der Zeit lagen, verunsicherte die Menschen", vermutet Roswitha Ganseneder. Im Volksglauben ranken sich deshalb viele Geschichten und Mythen um diese Zwischentage und Nächte, in denen die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen und Geister, Dämonen und die "Wilde Jagd" ihr Unwesen treiben sollen.

Für das Nachvollziehen solcher Gedanken hilft es aus heutiger Sicht vielleicht, sich vorzustellen, wie die Menschen früher den Winter vor allem auf dem Land erlebten: ohne elektrisches Licht und Fahrzeuge, abgeschieden und durch Schneemassen oft abgeschnitten von der Außenwelt. Die Natur gab den Takt an. Die Winter waren lang, hart und unberechenbar. War die Ernte schlecht ausgefallen, mussten unsere Vorfahren hungern.

Gab es jedoch genügend Essen und Brennholz, war im Winter endlich einmal Zeit dafür, sich ein bisschen auszuruhen. Roswitha Ganseneder erinnert sich: „Meine Mutter erzählt öfter davon, wie sie und ihre Familie im Winter ganz zurückgezogen gelebt haben und diese Zeit wirklich dafür da war, nach der vielen Arbeit des Jahres wieder Kraft zu schöpfen. Sie hätten sinniert, Handarbeiten gemacht, gebetet und auch viel miteinander geredet. Man konnte nochmal zurückblicken, um das alte Jahr abzuschließen und sich auf das kommende vorzubereiten."

Viele Menschen verbinden die Raunächte mit dem Räuchern. Beides hat in den letzten Jahren einen richtigen Hype erlebt. Sicherlich wurde auch früher schon mit Kräutern und Harzen in Haus und Hof geräuchert, um die Räume und Ställe zu reinigen. Doch Roswitha Ganseneder findet, dass das Thema zu sehr aufgebauscht wird und dadurch das verloren geht, worum es in den Raunächten eigentlich geht: mit sich selbst zu sein.

„Klar ist es schön zu räuchern, das mache ich auch gerne. Aber in vielen Medien wird empfohlen, in der einen Raunacht Vergebung zu üben und in der nächsten das Loslassen, aber das bringt uns wieder in einen Arbeitsmodus. Es geht nicht darum, in den Raunächten etwas abzuarbeiten, sondern ums Einlassen auf sich selbst. Wenn ich in mich hineinlausche und mit meinem Innersten in Kontakt komme, dann kommt ein echter Impuls, der mir sagt, was ich jetzt gerade brauche und was dran ist. Da gibt es in uns so viele Räume, die noch erforscht werden möchten."

Für die Kräuterweise ist das Räuchern in der Weihnachtszeit kein Muss, sondern ein Kann, um „anzukommen“ und sich auf die heilige Zeit einzulassen. Sie nutzt dieses Ritual ganz bewusst, um mit sich selbst in Verbindung zu treten und sich einen Moment der Stille und Selbstreflektion zu schenken. „Dafür braucht man kein Buch, in dem steht, welches Kraut man in dieser oder jener Raunacht zum Räuchern auflegen soll, sondern ich nehme die Heilpflanzen und das Räucherwerk, das ich gerne rieche und das mir gut tut."

In den kleinen Raunächten reserviert sich Roswitha Ganseneder immer ein Zeitfenster in den Abendstunden, in dem sie einfach da sitzt und ohne einen besonderen Fokus in sich hineinlauscht. „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Düfte über das limbische System wirken und entspannen. Ich räuchere zum Beispiel gerne Rose, Mistel, Beifuß, Fichte und Wacholder. Das hüllt mich ein und ich kann in mich hineinfallen."

So ein Ritual kann aber auch ganz anders aussehen: Vielleicht reserviert man sich eine Zeit, um Tagebuch zu schreiben, am Kamin zu sitzen, eine Tasse Tee zu trinken, eine Kerze anzuzünden oder während der Raunächte jeden Tag einen Sonnenuntergangsspaziergang zu machen. „Viele von uns haben es das ganze Jahr über stressig. Die Raunächte sind eine Einladung, sich selbst etwas Gutes zu tun und wieder Kraft zu schöpfen oder schöne Momente mit seinen liebsten Menschen zu verbringen und füreinander da zu sein. Es ist eine so wertvolle Zeit, wenn es draußen still ist. Die sollten wir für das Wesentliche nutzen“, übersetzt Ganseneder den Sinn dieser Tradition.

Infomaterial

Prospekte, Ortspläne, Karten und Broschüren online anschauen, downloaden oder bestellen – kostenfrei.